工法に関する用語

工法に関する用語 転ばし床とは?リフォームや建築における重要な用語

転ばし床の基本的な仕組み

転ばし床は、建築やリフォームにおいて重要な役割を果たす構造物です。その基本的な仕組みについて解説します。

転ばし床は、床の下に設置される特殊な構造物であり、床の振動や衝撃を吸収する役割を担っています。一般的な床は、直接地面や基礎に接しているため、振動や衝撃が直接伝わり、快適性や耐久性に影響を与えることがあります。しかし、転ばし床はそのような問題を解決するために設計されています。

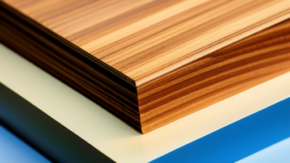

転ばし床の基本的な仕組みは、床の下に弾性材料やクッション材を敷き詰めることです。この材料は、振動や衝撃を吸収し、床の上に乗る人や物に快適な歩行感を提供します。また、転ばし床は、床の下に設置されるため、地面や基礎からの振動や衝撃を遮断する効果もあります。

転ばし床は、特に音響効果にも優れています。例えば、マンションやアパートなどの集合住宅では、隣の住戸からの足音や物音が気になることがあります。しかし、転ばし床を使用することで、振動や衝撃を吸収し、隣の住戸に音が伝わりにくくなります。

さらに、転ばし床は耐久性にも優れています。床は日常的に使用されるため、長期間にわたって耐久性を保つことが求められます。転ばし床は、弾性材料やクッション材を使用することで、床の劣化や破損を防ぎます。

転ばし床は、建築やリフォームにおいて重要な役割を果たす構造物です。その基本的な仕組みは、振動や衝撃を吸収し、快適性や耐久性を向上させることです。また、音響効果にも優れており、隣の住戸への音の伝達を抑えることができます。転ばし床の導入は、快適な生活環境を実現するために欠かせない要素です。