資材や建材に関する用語

資材や建材に関する用語 木製戸とは?リフォームや建築における基本的な用語を解説

木製戸の特徴とは?

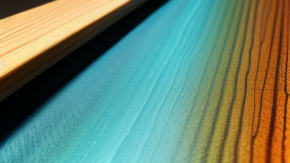

木製戸は、建築やリフォームにおいてよく使用される素材です。その特徴は、美しさと耐久性にあります。

まず、木製戸の美しさは他の素材にはない魅力です。木の質感や色合いは、温かみを感じさせるものであり、部屋全体の雰囲気を引き立てます。また、木製戸は自然素材であるため、環境にも優しいという利点もあります。

さらに、木製戸は耐久性にも優れています。木は強度があり、長期間使用しても変形しにくいため、長く使い続けることができます。また、木製戸は修理やメンテナンスが比較的容易であり、劣化した場合でも簡単に修復することができます。

ただし、木製戸には注意点もあります。木は湿気や虫害に弱いため、適切なメンテナンスが必要です。定期的な塗装や防虫処理を行うことで、木製戸の寿命を延ばすことができます。

また、木製戸は他の素材に比べて価格が高い傾向にあります。しかし、その美しさや耐久性を考慮すると、コストパフォーマンスは高いと言えます。

総合的に見ると、木製戸は建築やリフォームにおいて人気のある素材です。美しさと耐久性を兼ね備えており、部屋の雰囲気を一段と引き立てることができます。適切なメンテナンスを行いながら、長く愛用することができるでしょう。